Como comienzo de este ensayo, tomo una frase de Rousseau:

“Para vivir en una sociedad más justa, el ser humano tiene que vivir en el estado natural.”

¡Palabras sabias las del filósofo, uno de los grandes representantes de la Ilustración! ¡Qué maravilloso ciclo histórico! Un movimiento intelectual y cultural en el que la promoción de la razón, la ciencia y el pensamiento crítico fueron el fundamento del progreso humano. Un período de reuniones en salones literarios, academias y sociedades; quizá también en logias masónicas.

Muchas veces… pero muchas, imaginé cómo serían esos encuentros.

Puedo expresar con orgullo que sé cómo se sentían los protagonistas de aquellos años del siglo XVIII. Las reuniones en sociedades literarias son hoy, para mí, un hecho promovido por mujeres influyentes de mi entorno y también por hombres cultos, conocedores de la política y las tradiciones de su pueblo.

Pero volvamos a aquella época. Deseo transportaros por unos momentos –el tiempo que me cueste escribir esta lettre– a una villa de aquellos años. Para ello, igual que hizo Voltaire con su Cándido, emplearé nombres ficticios para presentaros a mis personajes. Quizá sus señorías encuentren algún parecido o similitud con algún personaje real… ¡Que cada uno haga lo que quiera con su imaginación!

Si vuesas mercedes me lo permiten, daré comienzo a este relato.

Acordé encontrarme en el lugar convenido con el ilustre don Joau de Villena, conde de Cháchara, con el fin de acudir a la plaza a comprar alimentos. Habiendo concretado fecha y lugar para una reunión con un notable personaje, era menester, antes de tratar los temas candentes del encuentro, llenar el estómago con buenos productos y no con el típico caldo de nabos al que estábamos acostumbrados a diario. No es que me arrepienta de tomarlo –pues bien saben sus señorías que es muy nutritivo–, pero esta vez deseábamos algo con más calorías y sabores más gustosos.

Mas yo llegué con prontitud y tuve que esperar un rato, algo que no sentóme bien, pues a un servidor, don Jaume de Varela, duque de Cascarria y Castañuela, no se le hace esperar nunca. Sin embargo, las hábiles artimañas de mi notable camarada lograron que de mi mente desapareciera el enfado tan rápidamente como llegó.

Montados ambos en su tiro de caballos, llevóme en un periquete a la plaza de Abastos. Diestro cochero, don Joau dejó su carruaje bien situado, muy cerca del mercado, y tras caminar unas pocas manzanas, entramos con bolsa en mano en el recinto.

El gentío a esas horas del viernes era soportable: personas que van y vienen por los pasillos tras ser atendidas en la carnicería, la pollería o, tal vez, el ultramarinos. Mas la compostura con la que se desenvolvían las mujeres acostumbradas a comprar y a no ser sisadas era comparable a la del conde, quien, con diestra palabrería –de ahí su título–, adulaba con suma precisión a la dueña de la carnicería. Antes de ello, y con la misma sagaz verborrea, había elogiado los productos de la aceitunera.

Debo añadir, en este momento, que quedéme obnubilado al contemplar a la joven que, con amplia sonrisa, vendía sus olivas. No por su belleza, que la tenía, claro está, sino más bien por la falta de ropa con la que despachaba, pues, cuando se dio la vuelta para darnos el cambio, ambos, conde y duque, nos quedamos observando un trasero que apenas cubría una media negra semitransparente.

Volviendo al tema de la carne –no al de la hembra, claro–, en el puesto de Carlota, don Joau compró buen producto. Mas la dueña, conocedora de cómo se las gasta el de Villena y con quien tiene confianza, no le sisa ni la grasa del secreto. Lo mismo ocurrió en la charcuterie, como les gusta llamarla a los franceses, donde tampoco le mangonearon lo más mínimo.

Mientras el conde desplegaba su labia en el mercado, yo recogía con presteza los recados que me daba, sin perder detalle de sus artimañas para obtener el mejor producto y contentar a las dueñas.

Nada más abandonar el mercado, don Joau cruzó hábilmente la calzada, por donde circulaban veloces carros tirados por seis caballos, y entró en un nuevo establecimiento donde hacen el pan con arte. El local estaba lleno y el producto, un poco escaso. Mas cuando llegó el turno del conde, con monosílabos acordó con la dueña que no eran cuatro, sino seis los panecillos pactados. Pensé en ese momento que al diestro conde le habían engañado, pero cuán equivocado estaba cuando la panadera, de un salto, entró en un compartimento trasero y salió como un rayo con dos bollos recién horneados. ¡Qué bien compra el noble cuando tiene dinero!

Sigamos. Regresamos con las manos ocupadas al lugar donde el conde había dejado su carruaje. Allí estaba, intacto y con los caballos bien alimentados. ¡Cómo le cuidan al conde en ese barrio!

Sediento como estaba don Jaume tras tanto parloteo en el mercado, llevóme a un nuevo establecimiento para tomar un refrigerio –el cual tuve que pagar yo, claro–, donde me contó un hecho bajo secreto sacramental. ¿Cuál? Aquí interviene de nuevo la imaginación de sus señorías.

Salimos, montamos en el carruaje y, azuzando el conde a sus caballos, llegamos, en un efímero parpadeo del cosmos, a nuestro destino: un garaje.

El invitado salió a nuestro encuentro. El hombre con quien el conde se había citado había llegado sin dilación. ¡Oh, qué horror! ¡Qué espanto! ¿Tal vez se debía a la parada en la taberna? Mas nuestro invitado no dijo nada, y nosotros tampoco lo comentamos.

Mas me veo en la necesidad de añadir el siguiente dato a este relato, pues omitirlo sería necio por mi tarde e insensible. En lo alto de la colina, donde se esconde la sociedad del conde casi imperceptible, las vistas nocturnas sobre la torre de San Vicente son tan majestuosas como las de la Torre Eiffel desde el Trocadero.

Nada más traspasar la entrada y ver la cripta secreta, pensé: ¡Qué lugar más acogedor para los saraos del conde! ¡Qué sitio más cautivador y qué merecida ubicación!

Sin más dilación, el conde, una vez dentro de la cocina, se colocó una tela negra para cubrir sus prendas y comenzó a preparar la comanda. Mientras tanto, el invitado y yo charlamos un rato.

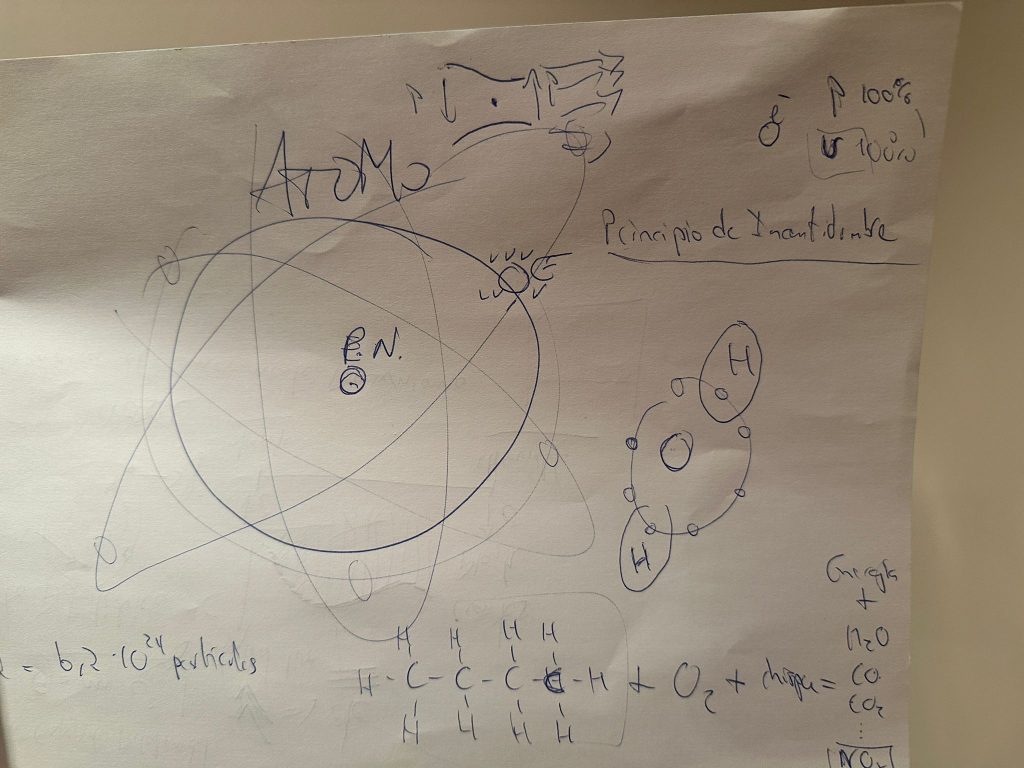

El erudito, que bien podría haber sido discípulo de Demócrito, pues era también atomista, era diestro con la pluma y ágil de recursos. No quiso deslumbrarnos con su discurso de inmediato y, siguiendo el ritmo que le pautó el conde, intervino cuando su tema fue clave en la velada.

Pocas veces tiene uno la oportunidad de escuchar a personas que investigan. En nuestro caso, el invitado de don Joau era un ingeniero; uno que había trabajado varios años en el CERN y liderado equipos en ese centro. Llegó allí cuando los científicos descubrieron el bosón de Higgs –la llamada «Partícula de Dios»– y vivió el estado natural, como bien dijo Rousseau, de aquella investigación: su descubrimiento y su impacto.

¡Qué tertulia tuvimos! Sus ilustrísimas no pueden hacerse una idea.

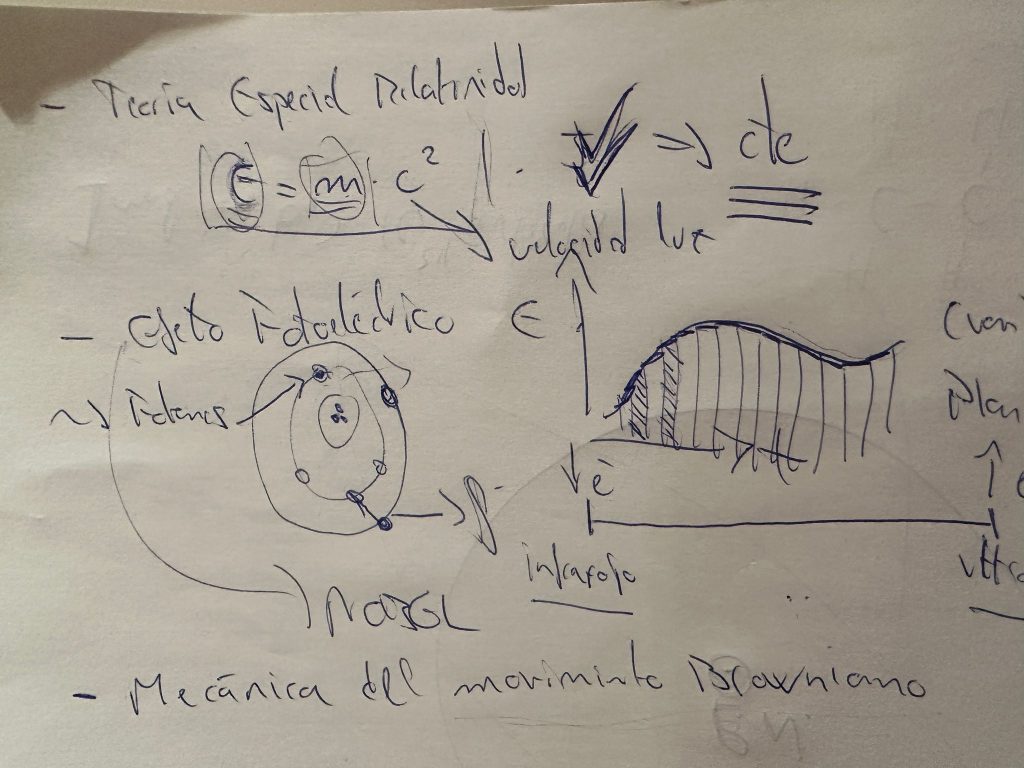

Escuchamos largo y tendido sus explicaciones. Mas yo le interrumpía de vez en cuando, no por ignorancia –pues algo sabía del tema–, sino para demostrarle mi interés y atención en sus lecciones sobre electrones, enlaces y materia.

Así estuvimos largo rato, hasta que las horas y la falta de esencia para aliviar la sequedad de la garganta nos llevaron, de mutuo acuerdo, a dar por finalizada la velada.

Así concluye la crónica de aquel viernes. Deseo que a vuesas mercedes les haya gustado este relato y espero que, en un futuro no muy lejano, vuelvan a ser partícipes de las vicisitudes de unos servidores: Joau y Jaume.

Dedicado a Iñigo Lamas Garcia, ingeniero en el CERN y a Javier Villena.

![]()

Más historias

TRES FRASES; UN MISMO DESTINO

La encontré

Llamada desde el pasado